“遗老”一词似乎观感欠奉:思想不开化、固执、跟不上时代……。可我仍要将我喜欢的这两位摄影家归为东方遗老——对东方美学抱残守缺的遗老。我也希冀着,在自己与时俱进的躯壳之下,还能守住半颗遗老之心。

郎静山之子郎毓文撰文提到:“在和先父一起生活的四十多年来,听到先父说他所缅怀的岁月是「革命以前」的日子。似乎他的心目中,只有从前才有清静自在的生活,而他的极力宣扬中国固有文化正应证了他对往日的缅怀。无论先父应用的是什么工具,他暗房的技巧是多么出神入化,他所呈现的是传统的清静自然,中国的线条、人文艺术、阴阳互补和含蓄的精神。”

对于郎静山先生来说,革命带来的改变主要还是在人文思想上,正是从那一场革命前后,西学东渐,外来的观念开始冲击着中国传统文化,改变着人们的思维,其中也包括了美学观念。郎先生其实应该为自己感到庆幸,如果他知道今人恒父面对的是什么——仅仅大半个世纪之后,今人恒父面对的不仅是人文思想变革的一日千里,连自然环境都彻彻底底改变了,5千多年日月山川涵养下来的那个东方中国,我们是真的再也回不去了。

如果你也有2、30岁的年纪,从7、80年代的中国走过来,不知你是否有同感:这世界变化之快就像打了鸡血,又或是得了精神分裂。这几十年间无论是自然环境还是人文环境的改变比过去五千年加起来似乎都要多。

80年代大概可以作为分界线吧。纵是经过文革的洗礼,当时的山河也还是这古老东方一脉传承下来的旧山河,天是蓝的、水是清的,停了电了夜晚你听着床下秋虫的唧唧声,自然摸到那天人合一的门径;孩童们颂着李白的诗篇,很容易就与诗人心意相通。那个年头,唐诗宋词依然与我们生活在同一片星空下,东方的古先贤们也仍然和我们属于同一个调频。即便掺杂了一些政治的色彩,那种儒释道三教合一的价值观、道德观乃至美学观也依然根深蒂固,无形地制约、影响着社会中的每个成员。

其后的变化众所周知,人与自然的和谐眼见着一点一点地在割裂,唐诗宋词藉以依附的地气即将荡然无存,东方美学的魂儿亦将香消玉殒!于是,去年我们看到了几位摄影师拍摄的“不一样的风景”,镜头下的“风景”没有美感,只有触目惊心。我们也看到了塔可的《诗山河考》,就像是用缅怀在编织一首山河的葬歌。

这几组景观摄影都拍得不错,观念新,技术好,社会反响也不错。但是我还是无可救药的爱上了恒父在去年的那一场影展《心灯》,就像磁铁注定要飞向吸铁石,飞蛾注定要扑向那一盏灯。没有办法,如果你从小就深中了东方之美的蛊毒。

“当言外之意,弦外之音,象外之象,味外之味作为意境坐标并召唤我们时,审美即为战胜人生的自然困境、社会困境和自我困境的法宝,个体生命由此重生。”恒父如是说,实际上,他的作品的确成为很多人在这个水土不服的年代医治心灵的药汤。心烦意乱的时候,对着一幅恒父的佳作静观,能让人感到愉悦和清凉。

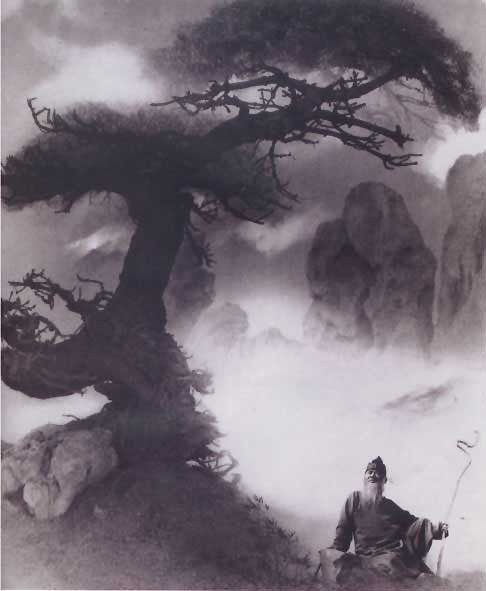

回望郎静山先生的作品,与恒父在风格上差异还是蛮大的。恒父的禅意更浓,画面更抽象,而郎先生的一些作品比较直接地模仿中国传统绘画,似曾相识之感更强。我不想简单地给两者分个高下。对于观影者来说,再多解读也比不上第一眼的感受来得真切,因为那是基于你自己的情感和文化积淀,真正属于你自己的观感。对我而言,最喜欢郎先生的一幅作品是《松荫高士》,那是一幅今人无法复制的佳作,摄影的纪实特性也通过这幅作品充分表现出来。古松遒劲,高士耿介,白云出岫让人有出尘之想,名士风骨又令人意气骏爽,欲有所为,中国最后的传统士大夫形象完美定格在这照片中。试问恒父老师如今哪里去寻张大千那般气质高古的模特呢。

从郎静山到恒父,摄影在技术上也经历着一日千里的变化。郎静山的集锦摄影主要是通过暗房的后期技术实现,而恒父面对的是更随心所欲的数码相机和强大的PS支持;可以说恒父的发挥空间更大,而实则创作环境也更艰难。因为东方美学离我们的时代是渐行渐远了,恒父远离着国内外摄影圈的主流风潮,好比逆水行舟,有一种知其不可为而为之的悲壮。翻看恒父的新浪博客,有一篇简短文字,交代了其创办的“心界影社”在月余之内,三名同仁相继离去的事实,看得人好不心酸。

“这绝不是一种简单仿古、摹古的倒退,而是从本土意义上承接、弘扬人类的艺术遗产。我们试图以传统思想来捍卫精神家园;我们并不需要达到分庭抗礼、颠覆语权;我们更希望通过批评和叛逆完成精神诉求。”

“我们所做的,就是基于摄影语言必将融于中国传统文化之立场,使自己不再苦苦追问:我是谁?我们又是谁?”

以上文字是恒父对于“心界影社”的寄语,我总结不出比它更精辟的言论,于是直接拿来引用了。世界大同,听上去很美,实际意思也有点像“大家一起找不着北了得了”。在这个LALYGAGA可以“享誉”全球的时代,我希望自己至少拥有半颗“东方遗老”之心,做一个有根基有坚持的人。感谢恒父的作品,让我时常想得起来我到底是谁。

最新评论(5)

查看全部-

紫衫散人

新会员

0

+1

我喜欢恒父的作品,涵虚,有故事。

2017-09-15

回复

-

紫衫散人

新会员

0

+1

我喜欢恒父的作品,涵虚,有故事。

2017-09-15

回复

-

白水大荒

新会员

0

+1

捉影散人可真能捕风捉影的瞎忙活,大概您就活在论坛这小小的是非圈里,绕不出去了吧。这作者和恒父素昧平生,怎么就成文托了,这年头还真时兴上纲上线呢。您是恒父肚子里的蛔虫不,就算以己度人,那也要看双方肚量和胸襟是不是一样。

2012-07-17

回复

查看全部评论